- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Природа философских проблем. Предмет философии и основные направления его исторической динамики

Круг охватываемых философией проблем, а в соответствии с этим и предмет философии, исторически изменялся с развитием общества, науки, самого философского знания. Но все-таки несмотря на то, что невозможно для всех когда-либо существовавших философских учений признать единый предмет исследования, можно вычленить предметную область философии, которая исторически изменяется в границах, определяемых спецификой философского знания. Какие же это основные философские проблемы, философские темы?

Во-первых, это проблема окружающего мира, бытия, Космоса, поиск первоосновы всего сущего. Первый вопрос, с которого начиналось философское познание и который заявляет о себе вновь и вновь – что собой представляет мир, в котором мы живем, как он возник, каковы его прошлое и будущее? В разные исторические эпохи ответы на эти вопросы приобретали различный вид.

Опираясь на различные науки, синтезируя знания из разных областей, философия углублялась в раскрытие сущности мира, принципов его устройства, первоосновы всего существующего. Философия – дочь своего времени, как писал Фейербах, и в соответствии с этим формировались различные философские модели мира, сохраняя во все времена первостепенное значение в устремленности к познанию тайн мира.

Вторая философская тема – проблема человека, смысла существования человека в мире. Проблема человека – в центре многих древневосточных философских школ. Антропологический пово рот, совершившийся в древнегреческой философии в лице софистов, а затем Сократа, зафиксировал еще одну “вечную” философскую тему. Человек – мера всех вещей, с точки зрения Протагора.

Софисты отказываются от рассмотрения космологической проблематики и поворачиваются к человеку. Космос, с точки зрения Сократа, непостижим, и любителю мудрости следует осознать, что важнейшим для человека является самопознание. Имея это в виду, Гегель говорил о Сократе: “Субъект взял на себя акт принятия решения”. В последующем развитии в средневековой философии человек рассматривается как существо, тяготеющее к злу вследствие своей природы, первородного греха и т.д.

В эпоху ранних буржуазных революций Декарт провозглашает человеческий разум непогрешимым судьей в вопросах истины: “Мыслю, следовательно, существую”. Человек – венец природы, с точки зрения Фейербаха, и в этом смысл его философской антропологии. С марксистской точки зрения, человек – совокупность общественных отношений, а в рамках западной философии XX века анализируют ся различные феномены человеческого бытия – страх, отчаяние, воля, любовь, одиночество и т.п. До сих пор проблема человека – самая трепетная философская тема.

Третья важнейшая философская тема – проблема отношения человека и мира субъекта и объекта, субъективного и объективного, идеального и материального. Материализм во все времена, начиная от античного стихийного материализма и древневосточных материалистических философских школ, решает данный вопрос в пользу первичности материи, природы, бытия, физического, объективного, и рассматривает сознание, дух, мышление, психическое, субъективное как свойство материи в противоположность идеализму, принимающему за первичное сознание, дух, идею, мышление и т. п.

Тема отношения человека и мира на протяжении всей истории философской мысли инициировала постановку и специфическое решение проблемы познаваемости человеком мира, соотношения мнения и знания, истины и заблуждения, возможностей и пределов познания, проникая в механизмы и тайны познавательной деятельности человека, поиска критерия истинности наших знаний и т.п.

И, наконец, четвертая философская тема связана с решением субъект-субъектных, межличностных, социальных отношений, рассмотрением человека в “мире людей”. Здесь огромный пласт вопросов, связанных с поиском идеальной модели общества, начиная от идеального государства Платона и Конфуция, города Солнца Кампанеллы и кончая марксистской моделью гармоничного коммунистического общества.

Ни одна из обозначенных философских тем не может быть полностью изолирована от другой. Они взаимодополняют друг друга и вместе с тем в различных философских учениях отдается приоритет той или иной философской теме или построению модели мира, или проблеме человека, исследованию субъективного, или взаимоотношению человека и мира, постановке гносеологических вопросов, или же анализу проблемы отношения человека и общества, человека в мире людей.

В исторической динамике менялись акценты в решении этих философских проблем, однако уже в древних философских учениях можно зафиксировать постановку и своеобразное решение каждой из выделенных нами философских тем, определивших все позднейшие типы философского мировоззрения.

Возможность различных трактовок предмета философии заключена в сложности, многогранности самого предмета исследования. Каждое время, отмечал в связи с этим Л. Фейербах, имеет именно ту философию, которая как раз ему подобает, и призывал не забывать о времени, когда было написано то или иное произведение. Самые тонкие и драгоценные мысли своего времени и народа концентрируются в философских идеях.

Обобщая различные подходы к определению философии и проблемного поля ее исследования, отдельные мыслители по-разному трактовали этот вопрос. Аристотель делит философию на теоретическую (умозрительную), цель которой – знание ради знания, практическую, цель которой – знания ради деятельности, и творческую (поэтическую), цель которой знание ради творчества.

Византийский богослов и поэт Иоанн Дамаскин (около 675 – около 753) в своем труде “Источник знания” дает шесть определений философии:

- философия есть познание природы сущего;

- философия есть познание вещей божественных и человеческих, то есть невидимых и видимых;

- философия есть помышления о смерти как произвольной, так и естественной;

- философия есть уподобление богу, ибо уподобляемся богу мы через мудрость, справедливость, праведность, доброту, когда мы благодетельствуем нашим обидчикам;

- философия есть искусство искусств и наука наук, через нее изобретается всякое искусство и всякая наука;

- и, наконец, философия есть любовь к мудрости.

Принципиальное значение для философии в ее самом высоком, всемирно-гражданском космическом значении, считает И. Кант , имеют вопросы, отражающие типы отношения человека к миру: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Отдавая высокую дань теоретическому разуму, Кант без колебаний на первый план выносит практический разум – то, чему учит философия.

Философия воплощает в себе идею совершенной мудрости и указывает высшие цели человеческого разума, связанные с нравственными идеалами и ценностями. А потому все три вопроса, в которых охватывается предназначение философии, можно было бы свести к четвертому – что есть человек? Если существует наука, писал И. Кант, действительно нужная человеку, то

это та, которой я учу – а именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире, и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком. По мнению Канта, ориентация на человека и высшие нравственные ценности придает философии достоинство и внутреннюю ценность.

Отдавая дань рационалистически-аналитическому, “объективистскому” взгляду на мир, марксисты основной вопрос философии формулировали как вопрос отношения мышления к бытию. Ф. Энгельс, акцентируя внимание на научный, рациональный момент нашего взгляда на мир, констатирует: “Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию”.

Основной вопрос философии, согласно этой позиции, имеет две стороны. Его первая сторона – это вопрос о том, что является первичным – дух или материя, материя или сознание. Философы разделились на два больших лагеря, сообразно тому, как они отвечали на вопрос об отношении мышления к бытию. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма.

Вторая сторона основного вопроса философии – как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому миру, познаваем ли мир. Философы, отрицающие познаваемость мира, называются агностиками.

Датский философ и теолог С. Кьеркегор (1813 -1855 ), чьи философские воззрения сложились под влиянием немецкого романтизма и переоценки рационалистического, “холодного” взгляда на мир, основное предназначение философии видел в осмыслении таких вопросов – где я? Что значит сказать “мир”? Каково значение этого слова? Кто заманил меня сюда и покинул здесь? Кто Я?

Осуществив пересмотр западной философии, как отвлеченной рассудочности и негативной философии, русский религиозный философ, поэт и публицист В. Соловьев (1853 – 1900) противополагает ей цельную философию всеединства и связывает философское творчество с позитивным разрешением жизненного вопроса “быть или не быть правде на земле”, понимая правду как реализацию христианского идеала. Нравственный аспект не только может, но и должен был быть положен, с точки зрения мыслителя, в основу теоретической философии.

Для французского писателя и философа А. Камю (1913 -1960 ) “есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно” К В более широком контексте Камю стремится основной вопрос философии связать с проблемой ценности человеческой жизни.

Мы наметили лишь отдельные контуры проблемного поля философского знания, позволяющего “уловить” динамику и многообразие предмета философии.

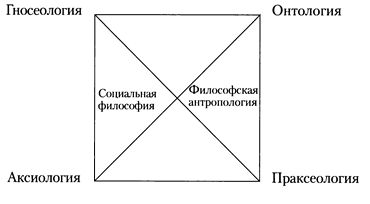

В рамках же собственно философского знания уже на ранних этапах становления началась его дифференциация, в результате которой выделились такие философские дисциплины, как этика, логика, эстетика, и постепенно оформились следующие разделы философского знания:

- онтология – учение о бытии, о первоначалах всего сущего, о критериях, общих принципах и закономерностях существования;

- гносеология – раздел философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его возможностей, отношение знания к реальности, выявляются условия его достоверности и истинности;

- аксиология – учение о природе и структуре ценностей, их месте в реальности, о связи ценностей между собой;

- праксеология – учение о практическом отношении человека и мира, активности нашего духа, целеполагании и действенности человека;

- антропология – философское учение о человеке в многомерных его ипостасях;

- социальная философия – раздел философии, описывающий специфические особенности общества, его динамику и перспективы, логику социальных процессов, смысл и предназначение человеческой истории.

Эти разделы не редуцируемы, не сводимы друг к другу, но тесно связаны между собой. В целях наглядности можно предложить схему философского квадрата, вершинами которого будут онтология, гносеология, аксиология, праксеология, а точку, объединяющую эти различные разделы философского знания, будут олицетворять философская антропология и социальная философия, помещенные в центре квадрата

Исследование исторической динамики предмета философии, ее проблемного поля, сравнение философии с мифологией, религией, наукой, искусством, мировоззрением позволяет сделать вывод о том, что философия не сводится ни к одному из этих феноменов человеческой культуры однозначным образом. Такое сведение означало бы неоправданное снижение существа философии, заключение ее в узкие рамки.

М. Хайдеггер подчеркивает двусмысленность, специфицирующую философию: философия выступает и выглядит как наука, не будучи таковой; философия кажется похожей на мировоззренческую проповедь, тоже не будучи ею. Философская мысль всегда есть мышление, охватывающее “заодно и понимающего человека, и его бытие – не задним числом, а так , что первого нет без второго, и наоборот. Нет никакого схватывания целого без захваченности философствующей экзистенции”.

В силу этого философия представляется чем-то таким, что, во- первых, каждого касается и до каждого доходит, и, во-вторых, является предельным и высшим К. Хайдеггер пытался осмыслить суть философии, философского вопрошания путем истолкования и осмысления романтического изречения известного поэта Новалиса: “Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома”.

В судьбе человеческого присутствия укоренена истина философствования. Философия позволяет человеку поднять собственное присутствие и присутствие других до плодотворной вопросительности. Правда такого понимания есть нечто последнее и предельное. Поэтому философия – это всегда противоположность всякой успокоенности и обеспеченности, изгнание из повседневности, она подобна вихрю, который находится в самом существе человека, его присутствии, подобно воронке, затягивающей человека в свою середину, чтобы именно таким образом он смог понять свое присутствие. В этом суть истинного настоящего философствования, готовность к опасности философии.

Статьи по теме

- Проблемное поле и задачи философии техники

- Философия, религия, мораль, искусство: диалогкультурных традиций

- Основные стратегии современной философии культуры

- Диалог культур

- Источники и механизмы культурной динамики

- Культура и ее основные функции

- Понятия политики, политической системы и политического процесса

- Современный этап цивилизационного развития: уровни, типы, достижения и противоречия

- Линейные и нелинейные интерпретации социальной истории

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)