- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Основные направления биотехнологий

Биотехнологию в настоящее время можно определить как междисциплинарную область научно-технического прогресса, возникшую на стыке биологических, химических и технических знаний. Развитие данного направления науки столь стремительно, что бумажное учебное издание, вышедшее 5 лет назад, можно считать историей биотехнологии, с потерей актуальности и новизны по многим вопросам.

Интересно

Использование термина «биотехнология» произошло в 1919 г., в книге венгерского министра продовольствия Карла Эреки. Однако этот термин в те годы не получил широкого распространения и только в 1961 г. к нему вновь вернулись, использовав в переименовании журнала «Биотехнология и биоинженерия». С этого момента биотехнология оказалась четко и необратимо связана с исследованиями в области «промышленного производства товаров и услуг при участии живых организмов, биологических систем и процессов».

История биотехнологии начинается намного раньше, отнюдь не в XIX в. Предпосылками возникновения биотехнологии можно считать первое упоминание о сборе семян для посева, а также использование искусственного отбора одомашненных животных в Месопотамии (Приложение А), датирующиеся ранее 8000 лет до н. э. Чуть позже (7000 лет до н. э.) речь уже идет о пивоварении, брожении вина, выпечке дрожжевого хлеба, получении кисломолочных продуктов, в том числе йогурта и сыра.

Развитие биотехнологии началось именно с пищевых продуктов, в том числе и напитков. Неспроста популярный автор фэнтези-романов, описывающий вымышленные миры, напоминающие Европу Позднего Средневековья, «обильно» использует вино как основной напиток знати и простого люда. Каждая веха развития биотехнологии тесно связана с событиями, произошедшими в естественных науках: изобретением микроскопа, открытием микроорганизмов как представителей живого, принятием законов наследственности, открытием механизмов действия ферментов, витаминов, антибиотиков, расшифровкой структуры ДНК и т. д.

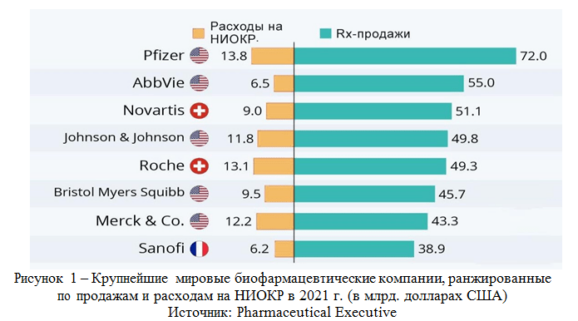

В настоящее время биотехнология является одним из крупнейших промышленных секторов с точки зрения рыночной стоимости, охватывая продвижения в пищевой и сельскохо-зяйственной промышленности, а также научные исследования и разработки в области медицины, генетических исследований и биоинженерии. В этой отрасли большие деньги тратятся на фармацевтические препараты, различные приборы и диагностические средства, разработки более устойчивых культур, биотоплива, биоматериалов, а также средств контроля загрязнения.

Чистая годовая прибыль % от выручки крупных фармацевтических компаний, к которым можно смело отнести и биофармацевтические, с 2000 по 2018 гг. выросла почти на 80 %. И этот показатель не захватывает период пандемии, вызванной SARS-CoV-2, что ожидаемо увеличит его значение. Сравнивая долю чистой прибыли 35 крупных фармацевтических компаний за этот же период с показателем 357 нефармацевтических компаний, можно указать, что она составляет 20 % (1,9 млрд. долларов США против 9,4). Согласитесь, вес доли – весьма.

Термин «биотехнология» образован из слов «биос», «техне», «логос» греческого происхождения (рис. 2). Биотехнология имеет прикладной характер и сводится к использованию живых организмов (микроорганизмов, животных и растительных клеток) или же их ферментов для синтеза, разрушения или трансформации (превращения) различных материалов с целью получения полезных продуктов для различных нужд человека.

Используемое определение термина «биотехнология» требует небольшого уточнения, а именно, в качестве объектов определены живые организмы, относящиеся к клеточным формам жизни, но мы не можем не сказать, что и неклеточные формы являются важными объектами данной отрасли науки, и имя им – вирусы.

О становление биотехнологии как науки написано достаточно много, и большинство авторов сходятся в одном – эмпирический период развития этого направления знаний глубоко корнями уходит в античные времена, и только в XIX в биотехнология приобретает статус науки, а в настоящее время, она имеет столько граней, что её можно сравнить с огранкой крупного алмаза, количество фасетов которого только увеличивается. В современном научном мире термин «биотехнологиЯ» сменяется на «биотехнологиИ», учитывая его многогранность.

Возвращаясь к началу возникновения биотехнологии, отметим, что во многих традиционных процессах, давно известных и применяемых человеком: пивоварении, хлебопечении, изготовлении вина, производстве сыра, приготовлении многих восточных пряных соусов, а также разнообразных способах утилизации отходов, использовались биологические объекты (пусть даже без достаточных знаний о них) и все эти процессы на протяжении многих лет совершенствовались, правда эмпирически. Начало эмпирического этапа биотехнологии теряется в глубине веков и продолжается примерно до конца XIX в.

Описывая становление и развитие биотехнологии как науки, обратимся к изысканиям голландского ученого Е. Хаувинка, разделившего историю биотехнологии на пять периодов, или эр (1984 г.): Допастеровская эра (до 1865 г.), характеризующаяся использованием спиртового и молочнокислого брожения при получении пива, вина, хлебопекарных и пивных дрожжей, сыра, а также получением ферментированных продуктов и уксуса.

В этот период в 1814 г. академиком К.С. Кирхгофом было открыто явление биологического катализа, с помощью которого он пытался получить сахар из доступного отечественного сырья (до середины XIX в. сахар получали только из сахарного тростника); Л. Пастер установил, что микроорганизмы играют ключевую роль в процессах брожения, и показал, в образовании отдельных продуктов участвуют разные их виды, которые отличаются не только морфологически, но и особенностями обмена веществ.

Интересно

В 1857 г. было доказано, что спиртовое брожение происходит только в присутствии живых дрожжей. Таким образом, Л. Пастер заложил основы сознательного управления технологическими процессами, в которых микроорганизмы играют ведущую роль. Послепастеровская эра (1866 – 1940) – производство этанола, бутанола, ацетона, глицерола, органических кислот, вакцин и кормовых дрожжей из углеводов; аэробная очистка канализационных вод.

В 1891 г. в США японский биохимик Дз. Таками не получил первый патент на использование ферментных препаратов в промышленных целях, т. е. предложил применить диастазу для осахаривания растительных отходов. Бродильная и микробиологическая промышленность стала активно развиваться в начале XX в. В 1916-1917 гг. русский биохимик А.М. Коленев пытался разработать способ, который позволил бы управлять действием ферментов в природном сырье при производстве табака.

В производственном отношении основой биотехнологии в процессе ее формирования стала микробиологическая промышленность, которая приобрела принципиально новые черты: микроорганизмы стали использовать для синтеза ценнейших и сложнейших химических со-единений. Перелом был связан с открытием и началом производства антибиотиков, первым среди которых в 1940 г. был выделен пенициллин, а вслед за ним и другие антибиотики. С открытием антибиотиков началось налаживание производства и других лекарственных веществ, продуцируемых микроорганизмами в количествах, необходимых здравоохранению.

Интересно

История антибиотиков началась в 1928 г. А. Флеминг обнаружил, что все бактерии вокруг продуктов плесени Penicillium notatum на чашке Петри погибают. В 1940 г. английские исследователи Х. Флори и Э. Чейн выделили из культуры этого плесневого гриба антибиотик пенициллин. В нашей стране пенициллин создала в 1942 г. группа ученых под руководством З. В. Ермольевой.

Большой вклад в биотехнологические разработки внесли советские исследователи В. Н. Шапошников, В. С. Буткевич, С. П. Костычев и др. Открытие А. Флемингом, Х. Флори и Э. Чейном химиотерапевтической активности пенициллина стало важным этапом в развитии биотехнологии хозяйственно ценных веществ и дало начало эре антибиотиков. Началась интенсивная работа по поиску активных продуцентов антибиотиков, получению мутантов с измененным наследственным материалом, обладающих способностью к сверх синтезу, а также разработка методов культивирования грибов, создания технологических схем крупно-масштабного производства.

Эра антибиотиков (1941-1960) – производство пенициллина и других антибиотиков путем глубинной ферментации, культивирование растительных клеток и получение вирусных вакцин, микробиологическая трансформация стероидов.

Кроме того, существенную роль в эти годы сыграло использование клеток животных и растений. Например, культуры клеток человека при выращивании ряда вирусов для производства вакцин; при производстве высокоспецифических белков (антител и интерферонов); в исследованиях рака и в противовирусной химиотерапии. В 1943 г. С. Э. Лурия и М. Дельбрук определили наличие мутаций среди бактерий. Этот год является годом становления генетики бактерий, а впоследствии – развития генной инженерии. В этот период в СССР активно работают научные школы академиков Н. П. Дубинина, С. И. Алиханяна, И. А. Раппопорта и др., исследующие вопросы генетики популяций, эволюционной, радиационной генетики, генетические основы селекции, различные аспекты химического мутагенеза.

В 1953 г. Сенгер установил полную структуру белка инсулина, а Дж. Уотсон и Ф. Крик описали структуру молекулы ДНК как двойную спираль, был расшифрован механизм действия генетического аппарата. В 1957 г. А. Айсакс и И. Линдеман открыли интерферон. Широко используется культура растительной ткани: получение культуры из отдельных растительных клеток, обработка каллюса растительными гормонами. В1958 г. молекула ДНК была впервые синтезирована в лаборатории. Эти открытия заложили фундамент молекулярной биологии и генной инженерии.

Эра управляемого биосинтеза (1961-1975) – производство аминокислот с помощью микробных мутантов, получение чистых ферментов, промышленное использование иммобилизованных ферментов и клеток, производство бактериальных полисахаридов; анаэробная очистка канализационных вод и получение биогаза. Аминокислоты – не только питательные вещества, но также ароматические и вкусовые агенты, и потому они широко используются в пищевой промышленности. Например, как питательную добавку в пищу чаще всего вносят лизин и метионин. Глутамат натрия и глицин употребляют как ароматические вещества для усиления и улучшения вкуса пищи. У глицина освежающий, сладкий вкус. Его вводят в сладкие напитки, и, кроме того, он проявляет там бактериостатическое действие. Цистеин предотвращает подгорание пищи, улучшает пекарские процессы и качество хлеба.

Производство микробного белка позволяет выпускать полноценные сбалансированные корма для выращивания птицы и скота. При этом микроорганизмы можно выращивать на различных питательных средах: на нефти, на отходах угольной, химической, пищевой, винно-водочной, деревообрабатывающей промышленности. В 1963 г. американский биохимик М. Ниренберг расшифровал генетический код, который оказался универсальным как для бактерий, так и для высших организмов. В 1970 г. от-крыты ферменты рестриктазы и лигазы, позволяющие разрезать и сшивать молекулу ДНК в нужных местах. В 1975 г. были синтезированы первые моноклональные антитела (Ц. Мильштейн).

Эра новой биотехнологии (после 1975 г.) – использование генной и клеточной инженерии в целях получения агентов биосинтеза, получение гибридов, моноклональных антител, трансплантация эмбрионов. В 1980 г. была вручена Нобелевская премия за синтез первой рекомбинантной молекулы ДНК. В 1983 г. – было получено первое генно-модифицированное растение – табак, а в 1987 г. разрешены полевые испытания генно-модифицированных растений (ГМ) (томаты и картофель). В 1984 г. была разработана технология применения анализа ДНК для идентификации человека, а с 1985 г. она стала использоваться в работе правоохранительных органов.

Не менее важное направление, сформировавшееся в эти годы, – получение гибридов, моноклональных антител, гибридов из протопластов и меристемных культур, трансплантация эмбрионов. Интенсивно развивается направление иммобилизации ферментов и клеток на специальных носителях, что обеспечивает их многократное использование. В 1997 г. в Шотландии клонировано первое млекопитающее – овечка Долли.

В 2000 г. расшифрован первый полный геном растения Arabidopsis thaliana. С 2000 г. увеличилось число работ по секвенированию геномов различных растений, животных, а также человека. В 2005 г. площадь, занятая ГМ-культурами, уже составляла 400 млн га. В 2009 г. ученые из Массачусетского института разработали микросенсоры, состоящие из углеродных нанотрубок, для защиты ДНК в клетках организмов людей, больных раком. Немецкие ученые продемонстрировали производственный процесс синтеза человеческой кожи.

В настоящее время с помощью микробиологического синтеза производят антибиотики, ферменты, аминокислоты, полупродукты для дальнейшего синтеза разнообразных веществ, феромоны, органические кислоты, кормовые белки и др. Можно сказать, что биотехнология изучает методы получения полезных для человека веществ и продуктов в управляемых условиях, используя микроорганизмы, клетки животных и растений или изолированные из клеток биологические структуры. Таким образом, биотехнология – понятие более широкое, чем микробный синтез, поскольку используются не только микроорганизмы, но и клеточные структуры растительных и животных тканей, протопласты, клеточные ферменты и любые биологические системы, способные к биосинтезу или конверсии. Продукция, получаемая сегодня в мире с помощью промышленных биотехнологий, используется практически во всех отраслях экономики.

В энергетике это жидкие и твердые биотоплива – бутанол, этанол, биодизель, биогаз, в медицине – сырье для фармацевтической промышленности, биофармацевтические технологии и препараты, в сельском хозяйстве – кормовой белок, аминокислоты, средства защиты растений и животных, в пищевой промышленности – пищевые ферменты, сахарозаменители, компоненты для перерабатывающей промышленности. Фактически биотехнологии решают глобальную геополитическую задачу – проблему перехода от использования невозобновляемых ресурсов к возобновляемому сырью.

Основой развития современных биотехнологий являются достижения в области фундаментальных наук о жизни, в первую очередь физико-химической биологии, а также разработки новых методических подходов и исследовательских платформ. Только за последние несколько лет возникли такие научные направления, как системная и синтетическая биология, бурно развиваются высокопроизводительные методы исследований генома, транскриптома, протеома, микробиома и т. д.

Биотехнология как наука на современном этапе является синтезом разделов биохимии в соединении с генной инженерией. И в качестве пример можно привести опыт компании Perfect Day, разрабатывающая «настоящее» молоко, для производства которого не нужно ни единой коровы, используя технологию ферментации. Основатели стартапа предложили получать белки молока не из животных, а из дрожжей. Благодаря такой технологии мы, возможно, будем производить молоко у себя дома, или заказывать свежую порцию напитка в молоковарне из ближайшего супермаркета, настраивая параметры продукта и оформляя заказ в мобильном приложении.

Дело в том, что почти любая технология пищевых продуктов основана на биохимических процессах, поэтому изучение процесса обмена веществ в живой клетке – актуальный вопрос для развития биотехнологии. Это имеет большое значение не только для животноводства и растениеводства или переработки промышленным способом сельскохозяйственного сырья, но и для медицины, а также экологии. Современная пищевая биотехнология озабочена не только производством пищевых продуктов, но и потреблением этих продуктов с учетом персонализированных требований. Сейчас взоры исследователей обращены к человеку как объекту, содержащему в себе микробиоту, влияющую на поведение, характер, пищевые предпочтения и даже развитие заболеваний.

Быстрыми темпами развиваются такие отрасли, как современные биологические методы защиты культурных растений, биоэнергетика и биодеградируемые полимеры, а также природоохранные биотехнологии. Ведутся научные работы по созданию новых биополимеров, в будущем они могут заменить ныне популярные пластмассы. Биополимеры имеют большое преимущество в сравнении с пластмассами, так как они нетоксичны и могут разлагаться после их применения, не загрязняя при этом окружающее пространство. Конструирование необходимых генов даст возможность управлять жизнедеятельностью не только растений, но и животных, создавать новые организмы с иными свойствами.

Интересно

В некоторых странах, где значительные объемы биомассы не используются полностью, биотехнология в обозримом будущем превратит их в ценные продукты или в биологические виды топлива. Биотехнология все больше перестает быть прикладной наукой, она активно входит в обычную жизнь людей, помогая решать насущные проблемы современного человечества.

Биотехнологии и генная инженерия, более чем все остальные, связана с фундаментальными научными исследованиями. Создание организмов с «заданными параметрами», лечение генетически обусловленных болезней, производство белковой массы вне организма, внедрение в организм «биологических чипов», влияющих на жизнедеятельность – все эти направления нуждаются в дорогостоящих исследованиях, сложном оборудовании и высококвалифицированных специалистах.

Биотехнологии условно подразделяют на группы:

- красная биотехнология – связанная с медициной и «лечением» генетического кода, на рынке биотехнологий ей принадлежит доля более 70 %;

- зеленая – генная инженерия, работающая для сельского хозяйства;

- белая – производство биотооплива;

- серая – защита экологии, борьба с отходами;

- синяя – использование биологических ресурсов океана.

Белая, серая, синяя биотехнологии существенно отстают от лидеров. Их полезная деятельность дает не слишком быстрый экономический эффект, поэтому в списках лидеров они не значатся. Классифицировать биотехнологии можно и по определенным критериям: текущему состоянию, потенциалу развития, социально-экономическому эффекту на следующие виды (Приложение В): Биофармацевтика – ЖНВЛП, вакцины нового поколения, антибиотики и бактериофаги.

Биомедицина – диагностикумы in vitro, персонализированная медицина, клеточные биомедицинские технологии, биосовместимые материалы, системная медицина и биоинформатика, банки биообразцов, исследования на животных.

Промышленная биотехнология – производство ферментов, аминокислот, глюкозно-фруктовых сиропов, полисахаридов, субстанций антибиотиков, биодеградируемые полимеры, комплексы по переработке древесной биомассы и др.

Биоэнергетика – производство электрической энергии и тепла из биомассы; поглощение (утилизация) эмиссии парниковых газов, образуемых в энергетических производственных циклах, промышленных и коммунальных стоков для интенсификации производства непищевой биомассы; предотвращение и ликвидация последствий вредного антропогенного воздействия на окружающую среду энергетической отраслью методами биоконверсии; биоэнергетическое машиностроение; производство биотоплива и его компонентов из биомассы с заданными химмотологическими свойствами; промышленное производство непищевой биомассы для получения топливно-энергетических ресурсов, включая технологии селекции и методы биоинженерии и пр.

Сельскохозяйственная – биологическая защита растений; сорта растений, созданные с использованием методов биотехнологии; технологии молекулярной селекции животных и птицы; трансгенные и клонированные животные; биотехнология почв и биоудобрения; биопрепараты для животноводства; кормовой белок и др.

Пищевая биотехнология – пищевой белок; ферментные препараты; пребиотики, пробиотики, синбиотики; функциональные пищевые продукты, включая лечебные, профилактические и детские; пищевые ингредиенты, включая витамины и функциональные смеси и т. д.

Лесная биотехнология – применение биотехнологий для управления лесонасаждениями, для сохранения и воспроизводства лесных генетических ресурсов; создание биотехнологических форм деревьев с заданными признаками; биологические средства защиты леса и др.

Природоохранная (экологическая) биотехнология – биоремедиация; экологически чистое жилье; биологические коллекции и биоресурсные центры. Морская биотехнология – создание сети аквабиоцентров; глубокая переработка промысловых гидробионтов и продукции аквакультур; специализированные корма для аквакультур.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)