- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Факторы развития личности

Ребенок появляется на свет как индивид — единичный представитель вида homo sapiens, конкретный носитель всех психофизических и социальных черт человечества, обладающий психофизиологическими задатками, которые дадут ему возможность стать личностью, способной мыслить, трудиться, ставить и реализовывать цели и планы деятельности, осознавать себя членом общества, выполнять гражданские и семейные функции.

Личность — это социальная сущность человека. Социальные качества приобретаются в процессе деятельности и общения с другими индивидами. У личности есть интересы, убеждения, идеалы, в которых проявляют себя потребности человека.

Одновременно с социальными чертами личность приобретает черты индивидуальности, отличающие ее от других людей уникальным сочетанием психических, физиологических и социальных особенностей, проявляющихся в поведении, деятельности и общении.

Интересно

Превращение индивида в личность — это сложный и долгий процесс развития — количественных и качественных изменений в организме, интеллекте, психике и духовной сфере человека, что обусловлено влиянием многих факторов.

Фактор (нем. Faktor от лат. factor — делающий, производящий) — это причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные черты.

На процесс становления человека воздействуют биологические и социальные факторы. Ученые издавна спорят о том, какая группа факторов оказывает наибольшее влияние на человека, можно ли учитывать и регулировать это влияние.

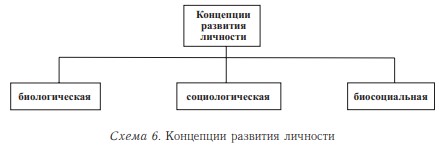

Выделяют три ведущие концепции развития личности, по-разному толкующие процесс ее становления.

Сущность биологического направления.

Человек вынужден подчиняться требованиям общества и при этом постоянно подавлять естественные потребности. Чтобы скрыть постоянную борьбу с самим собой, он «надевает маску» или неудовлетворение естественных потребностей замещает занятиями каким-либо видом деятельности.

Сущность социологического направления.

Хотя человек рождается как существо биологическое, однако в процессе своей жизни он постепенно социализируется благодаря влиянию на него тех социальных групп, с которыми общается. Воспитание способно корректировать влияние среды на человека.

Чем ниже по уровню развития личность, тем ярче и резче проявляются у нее биологические черты, прежде всего инстинкты обладания, разрушения и т. п.

Сущность биосоциального направления.

Не только физиологические процессы, но и часть психических процессов (ощущение, восприятие, мышление, память, реагирование на опасность и др.) имеют биологическую природу, а направленность, мышление, интересы, способности личности формируются как явления социальные.

Взгляды современной науки на личность.

Личность — единое целое, в котором биологическое неотделимо от социального. Изменения в биологии личности сказываются не только на особенностях ее деятельности, но и на образе жизни. Однако решающую роль играют те мотивы, интересы, цели, т. е. результаты социальной жизни, которые, определяя весь облик личности, придают ей силы для преодоления своих физических недостатков и особенностей характера (вспыльчивость, стеснительность и т. п.).Отношения социального и биологического в формировании и поведении личности чрезвычайно сложны и оказывают неодинаковое воздействие на нее на разных этапах развития человека, в различных ситуациях и видах общения с другими людьми.

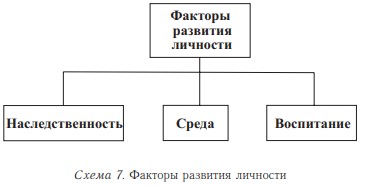

К ведущим факторам развития личности относят наследственность, среду и воспитание.

Наследственность (неуправляемый фактор развития личности) — это свойство организма передавать детям от родителей определенные качества и особенности (телосложение, цвет глаз, волос, кожи, некоторые болезни, физиологические параметры и др.).

По наследству в соответствии со своей биологической природой человек обладает способностью к социальному развитию — прямохождению, овладению речью, развитию мышления и самосознания, творчеству, труду и т. д.Человек от рождения наделен природными задатками — предпосылками к тому или иному виду деятельности. Генетические предпосылки к определенному виду деятельности превращаются в процессе развития в способности человека — его индивидуально-психологические особенности, обусловливающие успех деятельности. Результат этого процесса зависит во многом от самого человека, его воли. Благодаря настойчивости, труду можно развить слабые задатки, а даровитые люди, наоборот, могут погубить свои таланты.

При упорстве, трудолюбии человек может многого достичь. Великий оратор Демосфен от природы был косноязычным. Чтобы преодолеть этот недостаток и выработать соответствующую дикцию, он в рот брал камни, уходил к берегу моря и часами говорил речи.

Среда (полууправляемый фактор развития личности) — реальная действительность и условия, в которых растет ребенок; социальная, материальная, экономическая среда, общественный строй, которые создают условия для развития ребенка; малая социальная среда — родственники, одноклассники, которые непосредственно влияют на формирование личности ребенка.

Человек живет в конкретных общественно-исторических условиях, которые оказывают существенное влияние на его формирование.

Окружающая среда — это природные, социально-экономические и материально-бытовые условия жизнедеятельности человеческого сообщества и каждого человека.

Частью окружающей среды являются:

- среда географическая — определенный территориальный ландшафт, климат, животный и растительный мир, природные условия, экологические условия;

- среда социальная — окружающие человека общественные материальные и духовные условия его существования, формирования и деятельности.

Среда является источником и главным условием социализации растущей личности (приобщение ребенка к нормам и требованиям социальной жизни).

Выделяют разновидности социальной среды:

- дальняя: социальные отношения и институты, средства СМИ, которые в своей совокупности формируют тип личности определенной страны и определенной эпохи;

- ближняя (социально-культурные условия региона, семья, ближайшее окружение) формирует личностные качества, ценностные установки и ориентации, мотивы и интересы;

- микросреда (магнитные воздействия, микроволны) влияет на развитие нервных тканей, головного мозга человека.

Влияние среды во многом определяется отношением человека, зависит от его потребностей, интересов, возрастных и индивидуальных особенностей. Среда может оказывать на личность как позитивное, так и негативное влияние.

Именно поэтому воспитание выступает в качестве ведущего, определяющего фактора ее развития.Функция воспитания сводится к развитию («запуску») в ребенке механизмов саморегуляции, самодвижения, саморазвития. Во многом человек — творец самого себя.

При том что определенная программа индивидуального развития заложена уже на генетическом уровне (в т. ч. физическая и психическая предрасположенность), за человеком остается право развивать себя.

Воспитание:

- использует положительные средовые влияния и соответственно организует жизнедеятельность ребенка;

- нейтрализует и преобразует негативные средовые влияния;

- выявляет склонности и задатки растущей личности и обеспечивает их развитие в соответствии с индивидуальными особенностями человека;

- влияет на природные качества личности, внося в них новое содержание, адаптируя к конкретным условиям жизнедеятельности.

Можно говорить о силе (педагогическом потенциале) и слабости (ограничениях) воспитания. Сила (эффективность) воспитательного воздействия заключается в целенаправленном, систематическом и квалифицированном руководстве развитием растущей личности.

Слабость воспитания состоит в том, что она основывается на сознательности человека и требует его активного участия в собственном развитии и формировании.

Часто среди факторов развития личности выделяют еще один важнейший фактор — активность, деятельность самой личности.

Педагогическая практика и научные исследования показывают, что с точки зрения влияния на ребенка наследственности, среды и воспитания невозможно объяснить, почему в одних и тех же условиях воспитания, обучения и развития дети с одинаковой наследственностью (2-3 ребенка в семье) вырастают разными.

Или почему выросшие в худших условиях и явно не выделяющиеся природными задатками дети нередко в жизни добиваются больших успехов, чем те, кто имел лучшие бытовые и природные стартовые возможности.

В педагогике первым ответил на эти вопросы К. Д. Ушинский (1824-1870). Он высказал мнение о том, что человек сам принимает участие в формировании своего характера, своей личности.

Участвуя в различных видах деятельности (умственной, трудовой, общественной, техническо-творческой и т. д.), человек преобразует окружающую действительность и самого себя.

Интересно

Для педагогической практики это положение имеет чрезвычайно важное значение: если педагог хочет обучить или воспитать ребенка, он должен привлечь его к соответствующей учебной, трудовой, художественно-эстетической и т. д. деятельности. Деятельность может быть активной и пассивной.

Из глубины веков до нас дошло высказывание: «Сколько пота — столько и успеха». Это означает, что важна не столько деятельность сама по себе, сколько собственное напряжение (умственное или физическое), собственные усилия, собственная активность личности, в этой деятельности проявляющаяся.

Понимание этого привело педагогическую науку к необходимости ответить на вопрос: когда ребенок становится субъектом воспитания и что необходимо для формирования субъектности (активности) растущей личности.

Ученые выяснили, что активность личности имеет избирательный характер. Из этого следует, что развитие личности происходит под воздействием не любых, не всяких влияний, а тех из них, которые находят положительный отклик во внутренней эмоциональной сфере ребенка (чувства, переживания), выражают его собственные потребности и стимулируют его к активной работе над собой, т. е. к саморазвитию, самосовершенствованию и самовоспитанию.Это явление в педагогике принято называть персонификацией воспитания (греч. «persona» — личность, «face» — делать). Из этого следует, что процесс развития личности по существу является процессом саморазвития, а все воспитательные и средовые воздействия — лишь средство, механизм запуска этой активности.

Статьи по теме

- Социализация и индивидуализация как составляющие педагогического процесса

- Воспитание и обучение в системе факторов развития личности

- Понятие о целостном педагогическом процессе

- Главная связь педагогики с другими науками

- Отрасли педагогики

- Категориально-понятийный аппарат педагогики

- Предмет и задачи педагогики

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)